川合玉堂(かわい ぎょくどう 1873―1957)について

山あいの風景や、そこに暮らす人々をみずみずしい筆致で描き続けた日本画家。愛知に生まれ、岐阜で少年期を過ごし、14歳から京都と岐阜を往来しながら絵の修行を行う。17歳で京都に一人移り住み、さらに修練を積むが、22歳の頃、師が死去した後、新しい日本画を知る。「新しい日本画」とは岡倉天心やアーノスト・フェノロサを中心に、洋画の日本への輸入と流行に反発する形で発達した日本画の近代化。京都を発ち、東京の橋本雅邦に入門。日本美術院の創設に参加し、横山大観などと共にその中心人物となってゆく。30代半ばで、文展の審査員を務め、40代前半で東京美術学校教授に就任、その数年後には帝室技芸員になるなど、美術界の重要役職を歴任。50代で昭和天皇即位の大嘗祭に使用する屏風の制作を担うなど、画家として大きな名誉を得る。だが、玉堂の関心は野山や山村にあり、戦前は横浜の富岡に別荘を構え、戦中は青梅市御岳に疎開。戦災で都内の自宅が消失すると、御岳を隠居の地とし、没するまで静かに山村を画題に描き続けた。玉堂が晩年を過ごした御岳の地には現在、玉堂美術館がある。

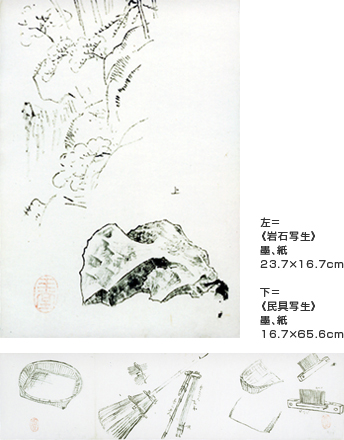

《岩石写生》《民具写生》について

墨の濃淡で遠近を描き分けた、切り立った斜面とその手前の岩、そして詳細にスケッチされた竹篭や箒。身近な風景や農家の道具を複数の角度から写生した、画家の視線を浮かび上がらせる。素朴な画題であり、またシンプルなスケッチだが、玉堂の世界を知る上で貴重な作品である。丸沼芸術の森では玉堂の写生を30点以上所蔵している。